学校概要

本校の使命

本校は、知的障害のある児童生徒に対して自立と社会参加のために必要な知識、技能及び態度の育成を図ることを目的とする特別支援学校です。併せて、附属学校として次に挙げる使命を有しています。

- 特別支援教育の充実・発展に貢献する(実証的・理論的研究)

- 特別支援教育に携わる若い教師を育成する(教育実習)

- 特別支援教育に関する研修の機会を提供する(センター的機能)

校訓 「生きる喜び」 「生きる力」

(1)「生きる喜び」

自立し社会に参加・貢献するには、様々な学習活動や生活体験を通して、自分の内面や外界に「生きる喜び」をつくることが大切である。児童生徒は、物事に対して知的好奇心や興味関心を抱き、主体的に課題を解決する経験を通して、成就感や喜びを味わう。また、社会に広く向き合い、多様な他者の考えを尊重して共に協働することで、よりよい人間関係を築くとともに他者を思いやる心を育んでいく。このようにして「生きる喜び」を児童生徒一人一人がつくり、それを原動力として意欲的な生活を送ることで、自己実現に向けて精一杯取り組んでほしい。

(2)「生きる力」

自分のよさや可能性を肯定的に捉え、個々の特性と発達に即した「生きる力」を身に付けることが必要である。児童生徒は、様々な学習活動や生活体験を通して、自己を育みながら、生きるために必要な資質・能力を身に付けていく。さらに、様々な課題に対して、ものの見方・考え方を働かせて自己選択・自己決定するとともに、自分の考えや行動を客観的に理解する力を身に付けていく。このようにして「生きる力」を児童生徒一人一人が身に付け、それを活かして自分の生き方を自己選択・決定しながら生涯を通して豊かな生活を送ってほしい。

学校教育目標

生きるために必要な資質・能力を育成するとともに、児童生徒一人一人の自己の形成(キャリア発達)を促すことで、生涯を通じて社会に参加・貢献して豊かな生活を送ろうとする人間の育成を目指す。

学校経営方針

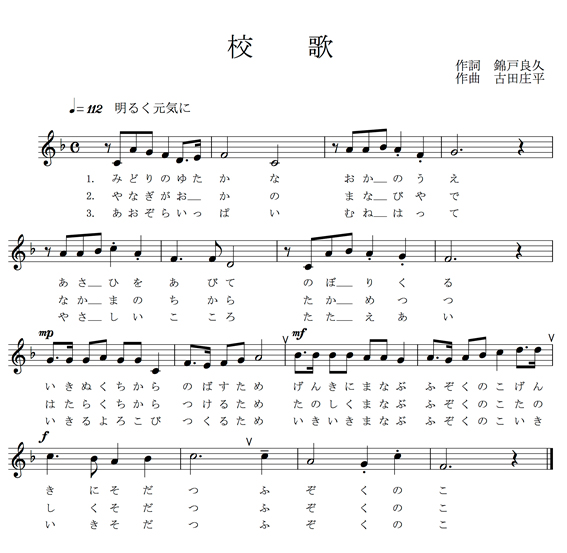

校歌

校章

校章のいわれ

わたしたち全員の団結と推進力とを象徴したものです。

また、児童生徒個人個人には、求心的に絶えず自己を知ると同時に、積極的にいろいろな困難点を乗り越えて、遠心的に発展する意欲を持たせたいと念頭においたものです。

デザインの形成としては、合理的で力動的なスクリューの様子、形態に花弁の様なやさしい心情をかねそなえた表現にしたものです。

初代校長 中島 三雄 氏(長崎大学名誉教授)のデザインによる